Enseignante, blogueuse éducation et passionnée de littérature jeunesse, Lauriane a pour leitmotiv la pédagogie active, notamment par le théâtre, et la lecture pour tous. Retrouver tous ses articles

En matière d’éducation, il est un sujet que les familles ont longtemps mis de côté par gêne et par pudeur. Le corps et toutes ses transformations, besoins et parfois pulsions ont été relégués au rang de tabous. Et soumis de ce fait aux aléas des rencontres, agréables pour certains, destructrices pour d’autres. Malgré de notables avancées en matière d’éducation sexuelle et affective, les agressions sexuelles sur mineurs demeurent une réalité scandaleuse. Selon Human Rights Channel, un enfant sur cinq est victime de violence sexuelle en Europe. Dès lors, comment agir en tant que parent et poser les jalons d’une prévention efficace contre les agresseurs ? Sachant que, plus globalement, une éducation au respect est nécessaire ? Car il s’agit bien, tout à la fois, d’accompagner et de protéger de potentielles victimes, mais également d’éduquer les enfants pour qu’ils ne deviennent pas des agresseurs. Le consentement, une juste connaissance du corps, du biologique et du psychique, sont indispensables pour faire bouger les lignes. On s’y met tous ensemble ?

Comprendre le corps et poser les premières bases du consentement

La notion de consentement débute dès la crèche. Les éducateurs et professionnels de la petite enfance rappellent aux enfants leur droit à exprimer leur accord dans diverses situations. Qu’elles soient liées au corps ou non. L’enfant participe s’il le souhaite aux activités, ne mange pas ce qui le répugne. Les professionnels de la petite enfance écoutent et respectent la parole de l’enfant. Ils privilégient le dialogue pour aboutir à un compromis. Par exemple, celui-ci est nécessaire pour toutes les questions liées à l’alimentation, le sommeil, la politesse de base, etc. Cette position éducative, qui laisse à l’enfant le contrôle de ses besoins, amorce le respect de la parole et du corps. Si un enfant ne désire pas jouer avec un autre, il ne peut y être forcé d’aucune manière. Son individualité et son intégrité priment sur les désirs de ses camarades.

Le schéma corporel et la représentation du corps chez l’enfant

Comprendre et faire respecter le consentement commence très tôt, par la construction du schéma corporel. Il s’agit de la manière dont un enfant prend conscience de son corps, de ses limites et de son intégrité. Dès la petite enfance, cette construction passe par l’exploration sensorielle, le mouvement, le regard des adultes et le langage. L’entourage de l’enfant lui sert de miroir pour apprendre à se connaître. Il aura donc une vision positive et harmonieuse de lui-même si les adultes favorisent cette perception. En cas de défaillance éducative, l’enfant aura tendance à développer une image morcelée de lui-même. Rendant son attitude au sein de la famille et du groupe parfois problématique (troubles du comportement).

Entre 2 et 6 ans, l’enfant commence à identifier les différentes parties de son corps. Il comprend alors qu’il est un individu à part entière. Plus il grandit, plus sa représentation corporelle devient précise. Il prend conscience des limites de son corps et de sa place dans l’espace et au sein de la société. Il comprend que son corps lui appartient et qu’il a le droit de refuser que quelqu’un s’en approche.

Dans ce processus, le rôle des parents est fondamental. En nommant correctement les parties du corps, y compris les parties génitales, et sans tabou, on donne à l’enfant un vocabulaire juste et clair. Cela le rend plus apte à exprimer ce qu’il ressent, à poser des limites, ou à alerter en cas de situation inconfortable ou déviante. En outre, les spécialistes recommandent d’éviter les surnoms, les métaphores ou les termes vagues pour désigner l’anatomie ou les comportements inappropriés. Dire clairement les choses, c’est aussi apprendre à son enfant que son corps est digne de respect, en toutes ses parties, et qu’il a le droit d’en parler sans honte.

Respect de son corps et pudeur : des notions fondamentales dès le plus jeune âge

Dès la petite enfance, il est essentiel d’enseigner à l’enfant qu’il a le droit de dire non à ce qui le met mal à l’aise.

Émergence de la pudeur et notion de consentement

Même dans des situations banales du quotidien. Ce droit s’exprime notamment à travers la pudeur. Cette notion émerge progressivement, souvent autour de 3 à 6 ans, lorsque l’enfant commence à revendiquer son intimité. Par exemple, il réclame de fermer la porte des toilettes, qu’on ne le voit pas nu, etc. Parfois, pour des raisons de sécurité, nous hésitons à donner notre accord. Encore une fois à travers le dialogue, il est préférable de trouver un compromis qui concilie pudeur et sécurité. La porte restera entre-ouverte pour pouvoir intervenir rapidement. Ou bien elle sera fermée, mais pas à clé, pour éviter de rester bloqué. Avec le temps, les parents constatent qu’aucune bêtise n’accompagne les moments d’intimité et la confiance permet d’autoriser l’isolement lorsqu’il est demandé.

Hygiène et propreté : en route vers l’autonomie corporelle

Respecter cette pudeur, c’est envoyer à son enfant un message clair. Ton corps t’appartient, et personne n’a le droit de franchir ses limites sans ton accord. Néanmoins, en tant que parent nous intervenons souvent pour accompagner l’hygiène ou lors des accidents de propreté. Les gestes que nous conduisons dans ces moments-là nécessitent une explication. Il vaut mieux prévenir l’enfant de ce qu’on va faire et pourquoi on le fait. Tes affaires sont mouillées, je vais t’aider à les retirer puis tu iras te laver et tu pourras en remettre des propres. Dans la mesure du possible, il convient aussi de rendre l’enfant actif. Nous sommes présents pour l’aider, pas pour faire à sa place. Ainsi, on peut viser une autonomie complète dans les soins corporels aux alentours de 5 ans. Cela permet à l’enfant non seulement de développer une conscience saine de ses droits corporels, mais aussi d’apprendre que les autres ont les leurs.

Il est également important de valider ses ressentis : s’il refuse un câlin ou une caresse, même d’un proche bienveillant, son choix doit être entendu. Cela participe à l’ancrage d’un consentement actif, basé sur l’écoute de ses émotions et le respect de ses signaux. En posant ce cadre dès le plus jeune âge, on prépare l’enfant à construire des relations équilibrées, fondées sur le respect mutuel et l’autonomie corporelle.

Apprendre à respecter son corps et celui des autres : la notion de consentement

Parallèlement à l’acquisition du schéma corporel, la notion de consentement gagne à être amenée dès le plus jeune âge.

Consentement physique et affectif : ce que les enfants peuvent comprendre

Contrairement à une idée reçue, les enfants sont tout à fait capables de comprendre la notion de consentement, dès leur plus jeune âge. À condition que celle-ci leur soit expliquée avec des mots simples et adaptés à leur stade de développement.

Le consentement physique peut être abordé à travers des situations concrètes du quotidien. Tout d’abord, on prendra l’habitude de demander la permission avant de faire un câlin ou un bisou. Il est important qu’ils sachent qu’ils peuvent dire « non » s’ils ne veulent pas être touchés, même par un adulte de confiance. Toute insistance doit être dénoncée. Si un proche contrevient à cette règle, les parents en discutent pour faire cesser cette attitude. Ils soutiennent leur enfant dans la manifestation de leur refus. Ces situations aident l’enfant à intégrer que ses ressentis comptent et que l’on ne peut pas imposer un contact, même « gentil », sans son accord.

Le consentement affectif s’inscrit dans la même logique. On peut parler avec les enfants du fait qu’ils ont le droit de refuser une marque d’affection, de ne pas aimer être pris dans les bras, ou de ne pas se sentir à l’aise avec certaines personnes. L’important est de valider leurs émotions, de leur montrer qu’il n’y a pas d’obligation à faire plaisir au détriment de leur bien-être. Au-delà de la prévention de l’abus sexuel, le respect du consentement vaut également pour toutes les situations d’abus psychologique, de chantage affectif, de harcèlement et de relations « toxiques ».

En apprenant à écouter leur corps et leurs émotions, les enfants développent des compétences sociales et émotionnelles : affirmation de soi, empathie, et respect des autres. Des bases essentielles pour grandir en sécurité et en confiance.

Apprendre à respecter les limites de l’autre

Apprendre à un enfant à écouter et respecter les limites des autres est aussi important que de lui faire comprendre qu’il peut poser les siennes. Cela fait partie de l’apprentissage du vivre ensemble, qui commence dès les premières interactions sociales : en crèche, à l’école maternelle, ou dans la fratrie.

À cet âge, les enfants expérimentent naturellement le contact physique dans le jeu ou lors de témoignages d’affection. Ils peuvent toucher, embrasser ou enlacer spontanément, sans toujours percevoir que l’autre ne souhaite pas ce contact. C’est donc le moment idéal pour leur enseigner que le consentement est réciproque. Si un copain dit non, recule, détourne le regard ou ne répond pas, il doit être capable d’interpréter ces signes comme un refus. Vous pouvez vous saisir de ces situations comme des occasions pédagogiques d’instaurer un dialogue constructif. Tu avais envie de jouer, mais ton ami n’était pas d’accord. Il a le droit de ne pas vouloir. Parfois c’est toi qui n’as pas envie et tu as aussi le droit. Il y a d’autres activités que tu peux faire. Tu veux qu’on réfléchisse ensemble ? Ce type d’échange favorise l’empathie, le respect des émotions d’autrui et la compréhension des signaux non verbaux (gêne, malaise, recul, silence).

En intégrant la notion de limites dès l’enfance, les enfants comprennent progressivement que toute relation saine repose sur l’écoute mutuelle, le respect des refus, et l’accord partagé. Des compétences sociales fondamentales pour prévenir les violences relationnelles à tout âge.

Parler pour protéger : prévenir les violences sexuelles sans effrayer

Aborder la question du consentement avec un enfant, c’est aussi lui donner les outils pour se protéger. Sans tomber dans l’angoisse ou l’alarmisme, il est essentiel de parler tôt, et avec des mots adaptés, des situations à risque et des comportements inacceptables. Vous pouvez également lui indiquer vers quelles ressources se tourner en cas de malaise ou de doute.

Chiffres alarmants, cadre légal et dangers en ligne

Selon l’UNICEF, en France, 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles. Toutes les trois minutes, un enfant subit un inceste, un viol ou une agression sexuelle. Ces chiffres incluent des agressions commises aussi bien par des adultes que par des mineurs. « 31 % des viols et agressions sexuelles sur mineurs sont commis par un auteur mineur », selon le ministère de la justice.

La loi française est très claire : toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans est systématiquement interdite. Elle est qualifiée d’atteinte sexuelle et passible de 7 ans de prison, même sans violence ou contrainte (CRIPS Ile-de-France). Depuis avril 2021, un âge plancher protège encore davantage. Les infractions portant sur un mineur de moins de 15 ans sont présumées non consenties, renforçant la qualification pénale. De plus, les relations sexuelles entre majeurs et mineurs de plus de 15 ans « restent interdites et punies par la loi dans certains cas : si la personne majeure est un ascendant ou une personne ayant une autorité de droit ou de fait ou liée à ses fonctions sur le mineur. » (CRIPS)

Par ailleurs, l’exposition des enfants aux écrans et réseaux sociaux augmente les risques. 31 % des parents déclarent que leur enfant a subi au moins une cyber-violence (ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles). En ligne, les pédophiles utilisent des techniques subtiles de manipulation, d’isolement et de promesses (cadeaux, attention…). La vigilance parentale reste donc essentielle pour protéger les enfants.

Reconnaître les comportements à risque et prévenir sans tabou

Les pédocriminels cherchent souvent à créer un lien de confiance, à isoler l’enfant et à imposer le silence. D’où le titre de la vidéo de prévention produite par le gouvernement, « Un secret bien gardé », pour alerter les éducateurs sur les procédés de menace implicite.

Il est fondamental de faire passer auprès des enfants un message clair pour qu’ils réagissent au plus vite face à une situation qui dérape :

- Discutez de la notion de « secret qui fait peur ». Expliquez que cette menace est interdite et qu’elle sera immédiatement annulée sitôt divulguée à un adulte de confiance (parent, enseignant, éducateur, médecin…).

- Encouragez la parole libre, même face à un adulte.

- Expliquez qu’ils peuvent toujours dire « non » à un geste ou une parole qui les met mal à l’aise. Et surtout qu’ils doivent immédiatement nous alerter au moindre doute.

Les dispositifs de prévention et d’alerte en France

L’État et les associations travaillent main dans la main pour maximiser les campagnes de prévention et agir sur le terrain auprès des victimes.

Le plan de lutte contre les violences faites aux enfants (2023-2027)

Ce plan se fonde sur 6 objectifs :

- Protéger les enfants : éducation à la vie affective/sexuelle, renforcer le 119, soutien des familles précaires.

- Prévenir le passage à l’acte et la récidive : contrôle des antécédents, campagne STOP, traitement des mineurs auteurs.

- Améliorer la prise en charge des enfants victimes : 1 UAPED (Unité d’Accueil Pédiatrique Enfants en Danger) par tribunal.

- Soutenir les parents et mobiliser la société : campagnes annuelles, loi contre les violences éducatives inscrite dans les carnets de santé et de grossesse.

- Outiller et former les professionnels : formation massive, création de 10 délégués départementaux.

- Développer les données et connaissances : études, amélioration des échanges entre CRIP et 119, prévention des infanticides.

Il a pour ambition de mettre en place des actions concrètes :

- Création d’un Office des mineurs (police judiciaire dédiée aux violences contre enfants).

- Déploiement des UAPED : 145 en 2023, objectif de 1 par tribunal.

- Formation de 20 000 professionnels de santé, éducateurs, encadrants sportifs, SNU, etc.

- Plateforme de signalement des pédocriminels à l’étranger via maSécurité.fr.

- Création d’un fonds associatif de 2 M€ pour les projets innovants.

- Inscription dans les carnets de santé/grossesse de l’interdiction des VEO (violences éducatives ordinaires).

Le plan prévoit également d’associer plusieurs associations, notamment la CIIVISE, Colosse aux pieds d’argile, France Enfance Protégée et de coordonner ses actions auprès de délégués départementaux. La cible prioritaire comprend les enfants en situation de handicap. En effet, les enfants en situation de handicap ont un risque 2,9 fois plus élevé d’être victimes. Il y a aussi ceux vivant en milieu précaire (notamment à l’hôtel) et les enfants victimes de violences dans un cadre familial, institutionnel, ou numérique. En outre, on peut ajouter un point de vigilance dans le milieu du sport, puisque 1 enfant sur 7 y subit des violences.

Les associations de lutte contre les violences faites aux enfants

De nombreuses associations sont reconnues pour leur engagement dans la lutte contre les violences faites aux enfants : La Voix de l’Enfant, Enfance Majuscule, Colosse aux pieds d’argile, Les Papillons, la Commission indépendante Ciivise, L’enfant bleu, SOS Enfance en Danger, IM’PACTES, Contre les Violences sur Mineurs (CVM), Enfance et Partage, etc.

Enfin, former les parents à reconnaître les signaux d’alerte, et savoir comment réagir (écouter, croire, signaler) est crucial. Selon une enquête CIIVISE, 8 Français sur 10 déclarent qu’ils sauraient comment réagir s’ils étaient témoins ou informés. Une avancée encourageante, même si le passage à l’action mériterait davantage d’éclat.

Ressources, outils et accompagnement pour les parents

Que ce soient des livres, des vidéos ou d’autres ressources mises à disposition par les associations et institutions, vous pouvez vous reposer sur des informations fiables et qui ont fait leurs preuves auprès des jeunes publics.

Livres, vidéos, outils pour aborder le consentement avec les enfants

Parler du consentement, du respect du corps et de l’intimité avec un enfant de 2 à 12 ans nécessite des supports adaptés à son âge, son vocabulaire et sa maturité émotionnelle. Heureusement, de plus en plus d’ouvrages jeunesse abordent ces sujets avec bienveillance, simplicité et clarté.

Voici quelques références utiles :

- Mon corps à moi d’Élise Gravel (éditions Scholastic). Une approche directe, illustrée et respectueuse pour les plus petits. À partir de 3 ans.

- C’est mon corps de Mai Lan Chapiron (La Martinière jeunesse). À partir de 6 ans.

- L’encyclo de la vie sexuelle d’Isabelle Fougère et Coline Citron (Hachette enfants). Pour les 4-6 ans.

- Et si on se parlait d’Andrea Bescond et Mathieu Tucker (Harper Colins). Pour les 3-6 ans.

- Mon corps m’appartient d’Isabelle Filiozat et Margot Fried-Filiozat (Nathan). À partir de 8 ans.

- Corps, amour et sexualité, les 120 questions que vos enfants vont vous poser de Charline Vermont (Albin Michel). Pour les 5-14 ans.

- Le petit illustré de l’intimité de Mathilde Baudy et Tiphaine Dieumegard (Atelier de la belle étoile). À partir de 6 ans.

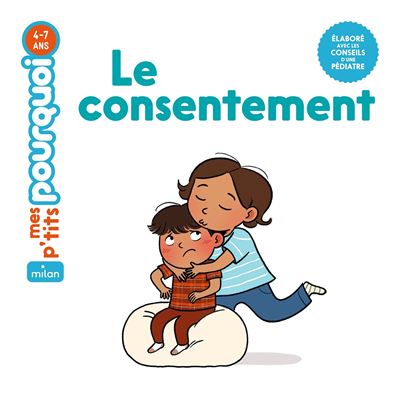

- Le consentement d’Agnès Cathala et Valentine Choquet (Milan Eds). À partir de 3 ans.

- L’intimité et le consentement de Paulic Manon et Cynthia Thiéry (Milan Eds). À partir de 7 ans.

- Vidéos et podcasts : plateformes comme Bayam, ou Lumni France TV Education (série Sexotrucs, notamment celle dédiée au consentement) proposent des contenus pour sensibiliser tout en douceur.

De plus, des guides et affiches explicatives sont disponibles gratuitement sur les sites de l’UNICEF, de la CIIVISE, et de l’Éducation nationale pour appuyer le dialogue.

Associations, actions de prévention et dispositifs de l’État

De nombreuses associations œuvrent en France pour informer, accompagner et protéger les enfants victimes ou à risque, et soutenir les familles :

- La CIIVISE (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants). Créée en 2021, elle publie des rapports, donne la parole aux victimes, et propose des ressources concrètes.

- Colosse aux pieds d’argile intervient dans les établissements scolaires et clubs sportifs, anime des ateliers de prévention, particulièrement auprès des garçons.

- Les Papillons installe des boîtes à lettres anonymes dans les écoles pour recueillir les témoignages d’enfants en détresse.

- L’enfant bleu, Enfance et Partage, e-Enfance, Stop aux Violences Sexuelles, La Voix de l’Enfant. Elles proposent des lignes d’écoute, de conseils juridiques, des groupes de parole, et des actions de prévention sur le terrain.

Si vous voulez nous partager vos propres ressources et conseils, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Les histoires

Les histoires Les documentaires

Les documentaires La musique

La musique Le calme

Le calme