Avez-vous déjà regardé les nuages ? Alors vous aurez déjà croisé Florie. Parmi toutes le sortes de nuages, elle est un cumulus. Il y a des nuages qui font pleuvoir, d’autres de la neige ou de la grêle, d’autres encore font des orages et des tempêtes. Florie est un petit cumulus tout rond et tout rebondi. Elle est un nuage d’été dont le travail est de faire de l’ombre et de rafraichir les abeilles qui butinent.

Un jour, elle s’est retrouvée dans un énorme nuage gris, solide, impressionnant, de ceux qu’on se dit qu’on pourrait grimper dessus et découvrir le ciel. Là, elle assiste à une tempête digne de ce nom, un orage comme on n’en avait pas vu depuis des années. Florie est impressionnée, elle se dit qu’elle aimerait beaucoup en faire de même, donner de beaux orages comme celui-ci. Alors elle se décide et s’entraîne, chaque jour un tour au-dessus de l’océan pour se gorger d’eau, un retour vers la côte, là, elle se gonfle de toute ses forces et en sort une énorme petite pluie fine d’été, seulement.

Et chaque jour c’est comme ça, ni plus, ni moins d’eau ou de vent, mais Florie ne se décourage pas, elle essaye chaque matin, et chaque matin donne une pluie fine sur le bord de côte.

Un beau jour, alors qu’elle continue son train train, elle se heurte à un énorme nuage gris foncé…

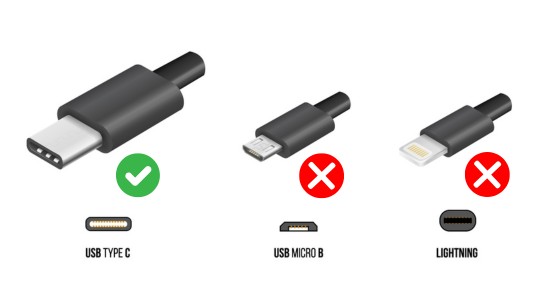

Il est encore temps de rajouter des sélections sur l’enceinte Merlin : découvrez nos offres de Noël et nos meilleurs ventes !

Les histoires

Les histoires Les documentaires

Les documentaires La musique

La musique Le calme

Le calme

.jpg)

.jpg)