Enseignante, blogueuse éducation et passionnée de littérature jeunesse, Lauriane a pour leitmotiv la pédagogie active, notamment par le théâtre, et la lecture pour tous. Retrouver tous ses articles

Votre enfant confond les lettres, se décourage devant une dictée ou renverse systématiquement son verre à table ? Lorsqu’ils sont répétés, ces signes anodins peuvent indiquer un trouble du neurodéveloppement (TND). Dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie (troubles DYS), TDAH ou encore TSA… Ces troubles touchent près d’un enfant sur dix en France. Ils traduisent un fonctionnement cérébral différent et nécessitent souvent un aménagement pédagogique spécifique pour placer les enfants en réussite dans leurs apprentissages. Que recouvrent exactement ces troubles cognitifs, comment les repérer et qui les diagnostique ? Comment, en tant que parent, aider son enfant pour qu’il s’épanouisse à l’école et à la maison ? Mieux comprendre pour mieux accompagner, sera notre fil conducteur pour répondre à ces questions.

Qu’est-ce qu’un trouble du neurodéveloppement ?

Qu’est-ce qu’un trouble DYS exactement ? Quelle est la différence entre dyslexie, dyspraxie et dysphasie ? Quels sont les signes précoces d’un trouble cognitif ? On entend souvent parler des TND sans savoir vraiment ce qu’ils désignent. Avant toute chose, il est nécessaire de clarifier la définition de chaque trouble cognitif.

Définition des Troubles du Neurodéveloppement (TND)

Selon la Haute autorité de santé (HAS, 2018), « les TND sont un ensemble d’affections qui débutent durant la période du développement. Ils sont responsables d’une déviation plus ou moins précoce de la trajectoire développementale typique et entraînent des difficultés significatives dans l’acquisition et l’exécution de fonctions spécifiques intellectuelles, motrices, sensorielles, comportementales ou sociales. » L’origine de ces troubles est difficilement identifiable, car « les facteurs de risque sont

multiples et diversement associés : génétiques, épigénétiques et environnementaux, survenant en

préconceptionnel, ante, péri ou postnatal.

Selon la classification internationale « DSM-5 », les TND regroupent :

- les handicaps intellectuels (trouble du développement intellectuel) ;

- les troubles de la communication ;

- le trouble du spectre de l’autisme ;

- le trouble spécifique des apprentissages (lecture, expression écrite et déficit du calcul) ;

- les troubles moteurs (trouble développemental de la coordination, mouvements stéréotypés,

tics) ; - le déficit de l’attention/hyperactivité. »

Ces troubles sont souvent associés : 40% des enfants dys présentent plusieurs troubles des apprentissages. Et certains ont aussi des troubles moteurs ou sensoriels permanents.

Prévalence en France

En recoupant les données officielles HAS, DREES, Inserm et Fédération française des DYS, on peut dresser un aperçu statistique des TND en France :

- Dyslexie : 5 à 10% (soit 600 000 à 1,2 million d’enfants)

- Dyspraxie : 3 à 6%

- Dysgraphie : 3 à 5%

- Dysorthographie : associée à la dyslexie mais peut se manifester seule (pas de données spécifiques).

- Dyscalculie : 3 à 6%

- TDAH (Trouble du déficit l’attention avec ou sans hyperactivité) : 3 à 5%

- TSA (Trouble du spectre autistique) : 1%

À noter que beaucoup d’enfants ont plusieurs TND (ex. : TDAH + dyslexie) et que ces chiffres ne sont que des estimations. Sachant que certains troubles sont sous-diagnostiqués, surtout chez les filles ou dans les milieux défavorisés. Par ailleurs, la prévalence du TSA et du TDAH a augmenté ces dernières années grâce à un meilleur dépistage et à un élargissement des critères diagnostiques.

Le trouble du langage écrit (TLE) : dyslexie et dysorthographie

Le TLE touche l’apprentissage du langage écrit. Les enfants concernés ont du mal à lire (dyslexie) et à produire un écrit correct (dysorthographie).

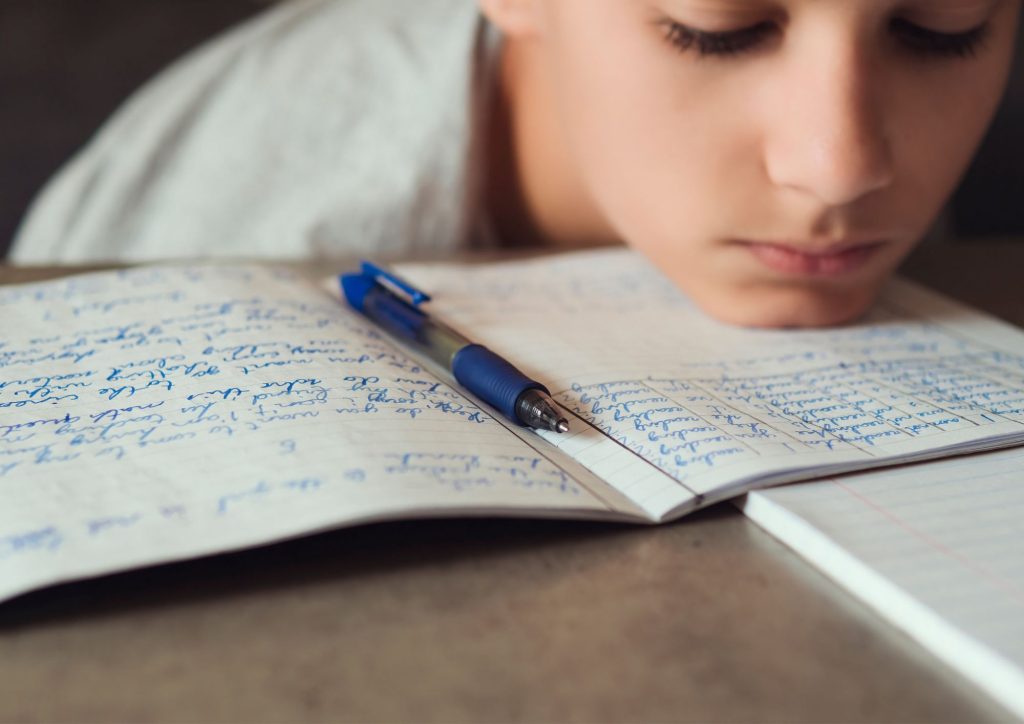

Les dyslexiques peinent à identifier et associer les lettres et les sons. Ils confondent les sons proches, les lettres en miroir comme le b/d et le p/q. En conséquence, ils lisent lentement en faisant de nombreuses erreurs (mot pour un autre, difficultés liées aux homophones grammaticaux et aux mots longs, inconnus et comportant des sons complexes – au/eau, ein/ain/oin, ou/oi/ai/ei, eil/ail/euil, etc. La dyslexie est souvent accompagnée d’une dysorthographie, qui affecte l’orthographe et la structuration de l’écrit.

Les premiers signes apparaissent en CP-CE1 : l’enfant lit avec effort, retient mal les correspondances graphèmes-phonèmes et se décourage vite face aux textes. Ce sont souvent les enseignants qui repèrent les difficultés de lecture. Mais si vous avez un doute en tant que parent vous pouvez demander à votre pédiatre une ordonnance pour un bilan orthophonique. Seul ce bilan permet de poser un diagnostic et de différencier une dyslexie d’un simple retard d’apprentissage. En outre, un test WISC (évaluation cognitive) peut être proposé pour préciser le profil intellectuel. Il arrive parfois que la dyslexie passe inaperçue quand l’enfant compense naturellement, ce qui se produit chez les HPI.

La prise en charge de la dyslexie/dysorthographie consiste le plus fréquemment en des séances chez l’orthophoniste. Il ne s’agit pas de rééducation, mais plutôt d’adaptation. En effet, la dyslexie ressort d’un fonctionnement atypique qui ne peut être rééduqué. Cependant, la plasticité du cerveau rend possible l’activation d’autres chemins neuronaux pour pallier la difficulté cognitive.

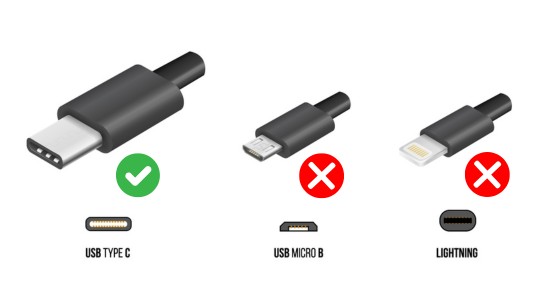

Dans certains cas, l’ergothérapeute intervient également pour soutenir les efforts de l’enfant et proposer des aménagements matériels en classe et à la maison. Généralement, les enseignants adaptent leurs supports de lecture et leurs exigences aux troubles de l’enfant. Dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) ou d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) reconnu par la MDPH, des aides matérielles peuvent être mises en place. Cela va du texte accessible aux dyslexiques (syllabes en couleur, typographique et mise en page facilitatrice de la lecture…) à l’installation d’un ordinateur pour les travaux d’écriture (ressources et supports en ligne, outils de correction orthographique).

Le trouble du langage oral (TLO) : la dysphasie ou trouble développemental du langage (TDL)

Le TLO, ou TDL, correspond à une difficulté à comprendre et/ou à s’exprimer oralement, en dehors de tout trouble auditif ou intellectuel. Les enfants concernés ont du mal à mobiliser un vocabulaire varié, produisent des phrases incomplètes, ou à la syntaxe atypique. Bien souvent leur compréhension est fonctionnelle, mais ils ne parviennent pas à se faire comprendre.

La Fédération Wallonie-Bruxelles précise que « le langage étant considéré comme acquis vers 4 ans, le diagnostic de la dysphasie est posé vers 6-7 ans, à l’âge de la scolarisation. Mais les symptômes peuvent déjà être repérés entre 18 mois et 3 ans, en fonction de la pauvreté du vocabulaire (la moyenne à cet âge est de +/- 30 mots) et les limites de combinaison entre les mots (moins de 2 à 3 mots associés). » Il existe plusieurs formes de dysphasies qui influent sur « la compréhension du langage, […] la programmation des sons de la langue, puis de leur production [ou encore] la disponibilité des mots […et] leur agencement syntaxique au sein de la phrase. »

On le voit donc, les premiers signes de dysphasie peuvent être repérés dès l’âge de 2 à 3 ans. L’enfant parle peu, ne combine pas les mots ou montre une compréhension inconstante. Après discussion avec le pédiatre, un bilan orthophonique approfondi pose le diagnostic et débouche sur une prise en charge. Celle-ci repose sur un suivi régulier en orthophonie et un travail en lien étroit avec l’école (adaptation du langage, temps de parole prolongé, reformulation). En outre, un PAP peut être mis en place en primaire, complété d’un PPS via la MDPH pour les situations plus sévères.

Les troubles développementaux de la coordination (TDC) ou dyspraxie

Les troubles développementaux de la coordination (TDC), souvent appelés dyspraxie, se traduisent par une difficulté à planifier, organiser et exécuter les gestes du quotidien. L’enfant dyspraxique sait ce qu’il veut faire, mais a du mal à coordonner ses mouvements. Il peut être maladroit, avoir du mal à écrire, découper, s’habiller ou se repérer dans l’espace.

Ces troubles ont des conséquences sur la vie quotidienne et scolaire : lenteur à l’écriture, fatigue importante, difficultés en géométrie ou en sport. En présence de ces manifestations, un bilan pluridisciplinaire est essentiel. Il associe souvent ergothérapeute, psychomotricien et orthophoniste pour évaluer les besoins et proposer des stratégies adaptées. Ainsi, l’ergothérapeute aide à trouver des outils compensatoires (plan incliné, clavier, outils ergonomiques), tandis que l’école peut aménager les conditions de travail via un PAP ou un PPS (temps supplémentaire, ordinateur, aide humaine).

Ce trouble, souvent méconnu, n’empêche pas la réussite : avec des aménagements adaptés, les enfants dyspraxiques développent souvent une grande créativité et un sens de l’observation aiguisé.

Le trouble des apprentissages en mathématiques (TAM) : la dyscalculie

Le TAM, ou dyscalculie, se manifeste par des difficultés à comprendre et manipuler les nombres. L’enfant confond les chiffres, a du mal à effectuer des opérations simples ou à estimer des quantités.

Ces difficultés ne relèvent pas d’un manque de logique, mais d’une atteinte spécifique des fonctions cognitives liées au traitement numérique. À noter que la dyscalculie peut être isolée ou bien associée à un autre trouble DYS (dyslexie, dyspraxie). Encore une fois, un bilan orthophonique ou neuropsychologique permet d’évaluer précisément les compétences logico-mathématiques.

Grâce à des supports visuels et concrets (cubes, abaques, schémas), l’enfant accède plus facilement à la compréhension des nombres. Comme pour les autres troubles DYS, l’école peut proposer un PAP pour adapter les consignes et les évaluations. De son côté, la MDPH peut reconnaître un handicap scolaire si le trouble est sévère.

Les TSA : troubles du spectre de l’autisme

Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) font partie des troubles du neurodéveloppement (TND). Ils affectent principalement la communication, les interactions sociales et les comportements. L’expression “spectre” souligne la grande diversité des profils : certains enfants présentent une forme légère, d’autres ont besoin d’un accompagnement plus soutenu au quotidien.

Des signes précoces à repérer

Les premiers signes apparaissent souvent avant l’âge de 3 ans :

- absence ou rareté du contact visuel, des sourires ou du babillage ;

- retard de langage ou difficulté à comprendre les codes sociaux (saluer, répondre à une question simple) ;

- comportements répétitifs (aligner des objets, battements de mains, routines rigides) ;

- hypersensibilités sensorielles (au bruit, à la lumière, au toucher).

Tous les enfants ne présentent pas ces signes de la même manière. Ce qui doit alerter, c’est un décalage durable dans la communication et les interactions sociales, ou un intérêt restreint pour certaines activités.

Le diagnostic et l’accompagnement pluridisciplinaire

Le diagnostic d’un TSA repose sur une évaluation pluridisciplinaire : médecin pédopsychiatre, orthophoniste, ergothérapeute, psychologue spécialisé, voire neuropsychologue. Des bilans complémentaires (tests cognitifs comme le WISC, évaluation du langage, du développement moteur ou sensoriel) permettent de préciser les besoins de l’enfant.

Une fois le diagnostic posé, plusieurs types d’accompagnement peuvent être proposés :

- Interventions éducatives et comportementales précoces (comme l’approche ABA, Denver ou TEACCH) ;

- Orthophonie pour soutenir la communication verbale ou alternative (pictogrammes, gestes, tablettes) ;

- Ergothérapie pour améliorer les gestes du quotidien et les habiletés sociales.

L’objectif n’est pas de “guérir” l’autisme, mais d’aider l’enfant à développer son autonomie et à s’épanouir dans un environnement adapté.

Scolarisation et inclusion

La plupart des enfants avec TSA sont aujourd’hui scolarisés en milieu ordinaire, souvent avec un accompagnement personnalisé (AESH, PAP ou PPS). Lorsque les besoins sont plus importants, une orientation en ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) ou en IME (Institut Médico-Éducatif) peut être envisagée.

Les parents peuvent solliciter la MDPH pour obtenir une reconnaissance du handicap et accéder à des aides comme l’AEEH ou des aménagements pédagogiques adaptés.

Le TDAH : un trouble du déficit de l’attention et de la régulation

Le TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) se manifeste par des difficultés à maintenir l’attention, à contrôler l’impulsivité et, parfois, par une agitation motrice importante. Le TDAH n’est pas un manque de volonté ni un problème d’éducation. Il résulte d’un fonctionnement particulier du cerveau, notamment au niveau des régions impliquées dans la régulation de l’attention et des émotions.

Qu’est-ce que le TDAH ?

Il existe trois formes principales du TDAH :

- Inattentive, marquée par des oublis fréquents, des difficultés à se concentrer, à suivre des consignes ou à terminer une tâche (souvent plus discrète, notamment chez les filles) ;

- Hyperactive-impulsive, caractérisée par une agitation physique, une difficulté à attendre son tour, des paroles ou gestes impulsifs ;

- Mixte, la plus fréquente, qui combine les deux dimensions.

Les manifestations varient selon les contextes : un enfant peut sembler calme à la maison mais agité à l’école, ou inversement.

Le diagnostic du TDAH repose sur une évaluation pluridisciplinaire, menée par un médecin pédopsychiatre ou neuropédiatre, souvent avec l’appui d’un psychologue, d’un orthophoniste ou d’un ergothérapeute. L’entretien avec les parents et les enseignants permet d’évaluer la fréquence et l’intensité des symptômes dans différents environnements (école, maison, activités). Des échelles d’observation standardisées et des tests cognitifs comme le WISC peuvent être utilisés pour évaluer le profil attentionnel et mnésique.

Le diagnostic ne doit jamais être posé à la légère : un trouble du sommeil, un stress chronique ou des difficultés pédagogiques peuvent parfois imiter les signes d’un TDAH.

Quel suivi pour un enfant TDAH ?

Lorsque le diagnostic est posé, un traitement personnalisé du TDAH est proposé avec :

- Suivi psycho-éducatif. Il aide l’enfant à comprendre son fonctionnement et à développer des stratégies d’adaptation.

- Thérapies comportementales et cognitives (TCC) pour renforcer l’estime de soi et la gestion des émotions.

- Psychomotricité ou ergothérapie qui soutiennent l’organisation des gestes et la régulation du corps.

- Traitement médicamenteux (comme le méthylphénidate). Il peut être prescrit, toujours sous contrôle médical strict.

À l’école, le TDAH peut entraîner des difficultés d’attention, des oublis, des pertes de matériel ou des impulsivités. Les enseignants peuvent mettre en place un PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) pour adapter le rythme, fractionner les consignes, ou autoriser des pauses motrices.

Si le trouble est plus sévère, la MDPH peut être sollicitée pour un PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) et, si nécessaire, un accompagnement par un AESH.

Diagnostic et accompagnement des TND : un travail d’équipe pluridisciplinaire

Le repérage commence souvent à l’école maternelle, lorsqu’un enseignant remarque des difficultés persistantes malgré les efforts de l’enfant. Mais parfois ce sont les parents qui repèrent des comportements qui les étonnent à la maison. Face à des difficultés persistantes, il convient d’évaluer avec l’enseignant toutes les situations, gestes, exercices et activités qui posent problème. Ce seront des indications précieuses pour le médecin en charge de l’enfant.

Les différents intervenants dans la prise en charge des TND

De cette façon, le médecin traitant ou le médecin scolaire oriente vers divers professionnels spécialisés :

- Orthophoniste pour le langage,

- Ergothérapeute pour la motricité et l’écriture,

- Psychologue pour l’évaluation cognitive (test WISC) et le travail sur la confiance en soi,

- Neuropsychologue pour le profil cognitif complet.

Le diagnostic final est posé à l’issue d’un bilan pluridisciplinaire, qui permet de construire un plan d’accompagnement personnalisé (PAP). Si le trouble entraîne un handicap durable, la reconnaissance MDPH ouvre droit à un projet personnalisé de scolarisation (PPS) et à un éventuel accompagnement humain (AESH) ou matériel (ordinateur, logiciels).

Grandir et apprendre autrement avec un TND

Un enfant porteur d’un trouble DYS ou d’un TND peut tout à fait réussir à l’école — à condition que son entourage comprenne son fonctionnement. Ces enfants acquièrent bien souvent des forces spécifiques sur lesquelles ils s’appuient : sens de l’observation, mémoire visuelle, raisonnement original, créativité.

Leur prise en charge n’a pas pour objectif de “normaliser” leur fonctionnement mais de les stimuler pour qu’ils trouvent leurs propres stratégies d’apprentissage. Comprendre, adapter et valoriser sont les clés pour accompagner au mieux un enfant TND.

Prise en charge : MDPH ou enseignement spécialisé, quelles différences ?

Lorsqu’un trouble du neurodéveloppement (TND) a un impact significatif sur la scolarité ou la vie quotidienne, il peut être reconnu par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Cette reconnaissance ouvre droit à plusieurs aides :

- Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) pour compenser les dépenses liées au trouble.

- Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), qui définit les aménagements nécessaires à la réussite scolaire (temps supplémentaire, ordinateur, supports adaptés) ;

- Mise à disposition éventuelle d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) ou de matériel spécifique.

Certains enfants peuvent aussi bénéficier d’une orientation vers un dispositif ou établissement spécialisé, en fonction de leurs besoins :

- les ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) accueillent des enfants avec TND sans déficience intellectuelle — par exemple une dyslexie sévère ou un trouble du spectre de l’autisme sans DI. Selon Le Monde, « à la rentrée 2023, 113 170 élèves y étaient scolarisés, près d’un quart des 468 000 élèves handicapés présents à l’école, et 22 % de plus qu’en 2017. »

- les IME (Instituts Médico-Éducatifs), en revanche, s’adressent aux enfants présentant un TND associé à une déficience intellectuelle (comme certains TSA avec DI ou troubles sévères du langage). « Fin 2018, 167 310 enfants et adolescents handicapés sont accompagnés dans les établissements et services médico-sociaux qui leur sont dédiés » (DREES)

Dans la grande majorité des cas, les enfants porteurs de troubles “DYS” sont scolarisés en classe ordinaire, avec des adaptations via un PAP ou un PPS.

Les sites de ressources sur les TND

De nombreuses associations renseignent, conseillent et soutiennent les familles. En voici quelques-unes qui mettent une riche documentation à disposition des familles :

- La Fédération Française des Dys

- Anapedys (Association Nationale d’Associations d’Adultes et de Parents d’Enfants DYS)

- TousDys

- APEDA-Dys France, association de parents et d’adultes dyslexiques bénévoles

- TDAH France

- Dix sur Dys (ressources pour les enseignants)

- Autisme France

- AFG Autisme

- Maison de l’autisme (Site national d’informations pour toutes les personnes concernées par l’autisme et les TND)

- Autistes sans frontières

- Monparcourshandicap.gouv.fr pour tout savoir sur les aménagements en milieu scolaire

- Normandie pédiatrie pour leur banque de ressources ciblée par troubles (PDF à télécharger sur leur site).

Si vous voulez partager vos ressources et conseils, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram !

Les histoires

Les histoires Les documentaires

Les documentaires La musique

La musique Le calme

Le calme