Enseignante, blogueuse éducation et passionnée de littérature jeunesse, Lauriane a pour leitmotiv la pédagogie active, notamment par le théâtre, et la lecture pour tous. Retrouver tous ses articles

Que vous travailliez, prépariez le repas ou grapilliez quelques lignes supplémentaires d’un polar addictif, votre enfant s’impatiente. Il vous appelle, dit qu’il s’ennuie, s’agite ou vous lance des regards désespérés. Entre agacement et culpabilité, vous hésitez à interrompre votre activité… Et si vous passiez plutôt un contrat avec votre enfant pour qu’il sache comment patienter quand vous n’êtes pas disponible ? La notion du temps chez les plus jeunes diffère de celle des adultes. Attendre semble infini et insurmontable quand on a 3, 5 et même 7 ans ! Heureusement, il existe quelques astuces et bonnes pratiques que nous allons détailler ensemble. Mon enfant ne supporte pas de m’attendre : que faire ? Sans plus tarder, passons au vif du sujet !

Pourquoi est-ce si difficile pour un enfant de patienter ?

Soyons d’abord honnêtes avec nous-même, personne n’aime patienter. Pas plus un adulte qu’un enfant. La différence notable entre l’un et l’autre tient à deux facteurs développementaux. Premièrement, l’enfant n’appréhende pas la notion de durée comme nous. Deuxièmement, il n’a pas encore la capacité de réguler pleinement ses émotions et vit l’attente comme une (brûlante) frustration.

La patience, une compétence qui se construit avec l’âge

Lorsque le nourrisson vient au monde il est assailli de besoins en nourriture, chaleur, soins, qui agitent son petit corps dépendant de l’adulte. Les sensations désagréables de la faim, d’un courant d’air, d’un bruit inédit ou d’une couche sale s’expriment par des pleurs, seul moyen d’informer son entourage. Alors qu’il grandit et se fortifie, son métabolisme lui permet de patienter plus facilement le temps qu’un parent se lève et que le repas arrive. Mais il n’en est capable que s’il se sent en confiance, qu’il reconnait les gestes et les sons qui traduisent qu’on s’affaire pour lui. Avec le développement du langage, les mots soutiennent cette attente. Le bébé entend les propos rassurants et sait qu’il va obtenir ce dont il a besoin.

Vers l’âge de 3 ans, quand l’enfant commence à être plus autonome pour manger, se laver, s’habiller, etc. les adultes cessent d’accéder immédiatement à toutes ses demandes. Cette période coïncide également avec celle du non, phase normale du développement qu’on appelle aussi période d’opposition. L’enfant veut qu’on le considère comme un grand. Il va à l’école maternelle, il sait faire des choses seul… Mais il a encore envie qu’on s’occupe activement de lui… quand il l’a décidé. Dans l’attente se joue alors l’acquisition de la capacité d’auto-régulation. Or celle-ci nécessite plusieurs années pour être pleinement maîtrisée. Différer ses besoins et envies découle d’une compétence émotionnelle et cognitive qui repose sur le degré de maturité du cerveau. Or, avant 5 ou 6 ans, l’enfant vit dans l’instant présent — il n’a pas encore la notion du temps telle qu’un adulte la conçoit.

Ainsi, lorsqu’un parent dit : « Attends deux minutes », l’enfant peut percevoir cela comme une éternité. Il ne dispose pas de moyens pour quantifier cette durée. Cela rend donc l’attente floue et potentiellement inquiétante. On m’a dit d’attendre mais je ne sais pas exactement à quoi cela correspond. Ne rien faire en comptant jusqu’à 10 ? On ne peut pas apprendre à l’enfant à estimer une notion abstraite. Seule l’expérience et la réitération de ces expériences font accéder l’enfant à la notion de durée, par imprégnation « naturelle » en quelque sorte. Avec l’âge, la pratique quotidienne de l’attente (faire la queue, patienter avant de jouer, attendre qu’un adulte termine une tâche) développe peu à peu la tolérance à la frustration et la capacité de concentration.

L’impatience, un signal émotionnel

L’impatience d’un enfant traduit souvent un besoin non comblé : faim, fatigue, ennui, besoin de mouvement ou de contact affectif ou encore besoin de décompresser après l’école. Quand un enfant s’agite ou se met en colère parce qu’il doit attendre, il ne cherche pas à défier l’adulte — il exprime une émotion qu’il ne sait pas encore réguler.

En effet, l’attente génère une charge émotionnelle importante, surtout si l’environnement est déjà stimulant : bruit, écrans, agitation. Un parent peut alors aider son enfant en mettant des mots sur ce qu’il ressent. Tu es en colère parce que tu voudrais jouer maintenant avec moi alors que je ne suis pas disponible. Ensuite, il peut proposer à son enfant un moyen concret de visualiser le temps d’attente par un sablier ou un compteur. Et si le temps estimé est trop long, envisager une activité intéressante pour combler ce qui est perçu comme un vide.

La verbalisation des émotions renforce le sentiment de sécurité et aide l’enfant à reconnaître puis apaiser ce qui le tourmente. Les outils de comptage du temps sont nombreux. Il ne s’agit pas forcément que d’objets puisque l’enfant peut aussi écouter une chanson ou une histoire qui correspondra au temps d’attente estimé. Cela détourne son attention du sentiment de frustration pour la réinvestir dans une activité attractive.

Quand l’impatience devient problématique

Certains enfants supportent mal la frustration de façon récurrente : crises de colère, agitation extrême, refus de l’attente ou difficulté à se concentrer. Si l’impatience perturbe le quotidien — à la maison comme à l’école —, elle peut révéler une difficulté d’autorégulation émotionnelle. Il peut également s’agir d’un trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Si vous avez des doutes et constatez que votre enfant souffre régulièrement de ne pas pouvoir différer ses besoins et envies, n’hésitez pas à en parler à son médecin. Il pourra vous délivrer une ordonnance pour faire un bilan cognitivo-comportemental auprès d’un neuro-psychologue. En cas de diagnostic de TDAH, des solutions existent pour améliorer le quotidien de l’enfant.

Dans tous les cas, inutile de culpabiliser ou d’isoler l’enfant, vous ne feriez qu’accentuer son désarroi. Une observation bienveillante, partagée avec l’école ou un professionnel de santé, permet de distinguer un simple tempérament vif d’un trouble nécessitant un accompagnement. Il est fondamental de comprendre que la patience n’a rien à voir avec l’obéissance. Elle correspond à une capacité d’attente éprouvée et soutenue par l’adulte au fil du temps et non une faculté à se plier aux contingences.

Comment apprendre à un enfant à patienter ?

La patience ne se décrète pas : elle se construit jour après jour, grâce à la répétition, la bienveillance et un cadre sécurisant. L’objectif n’est pas de rendre l’enfant « sage », mais de lui apprendre à attendre sans se sentir abandonné. On doit l’amener à décorréler l’exécution immédiate de ses désirs de l’amour qu’on lui porte. Ce n’est pas parce que l’adulte n’est pas immédiatement disponible qu’il n’aime pas son enfant. Si vous avez le sentiment que votre loulou confond assouvissement de ses envies et lien d’attachement, aidez-le à retrouver un juste équilibre. Existe-t-il des outils pour aider à la gestion du temps chez l’enfant ? Heureusement, oui !

L’autorégulation émotionnelle au cœur de l’apprentissage

Apprendre à patienter revient à mieux connaître et gérer ses émotions. On peut s’appuyer sur des outils de parentalité lente (slow parenting) pour accompagner son enfant :

- Respiration guidée. La pratique de la relaxation contribue grandement à améliorer la gestion des angoisses et la frustration. Elle a un effet bénéfique sur le bien-être général de l’enfant qui y trouve une source d’apaisement facilement praticable.

- Visualisation de ses émotions. Employée en technique de méditation (Petit BamBou, Calme et attentif comme une grenouille) et en sophrologie, la visualisation du corps et de son fonctionnement facilite le recentrage sur soi et la mise à distance des problèmes.

- Minute de calme. Pendant un bref instant, on propose à l’enfant de suspendre toute activité et de faire le vide dans son esprit en dirigeant, par exemple, son attention sur l’environnement. Cette courte pause « en pleine conscience » permet de passer plus facilement à une nouvelle activité en remobilisant ses ressources personnelles.

Enfin, certains jeux d’attente adoptent un axe plus ludique, très utile surtout chez les plus jeunes :

- Sabliers ou timers visuels qui matérialisent le temps,

- Jeux de mémoire ou d’équilibre (comme le Jenga), qui demandent de la maîtrise,

- Activités sensorielles comme transvaser de l’eau, du sable, jouer avec des lentilles, du riz à faire tinter dans des bouteilles, etc.

Apprendre à patienter est un apprentissage long, mais essentiel. Il permet, plus tard, de rester concentré, de persévérer dans l’effort et de vivre les insatisfactions du quotidien avec plus de sérénité.

Les routines de transition : rassurer par la prévisibilité

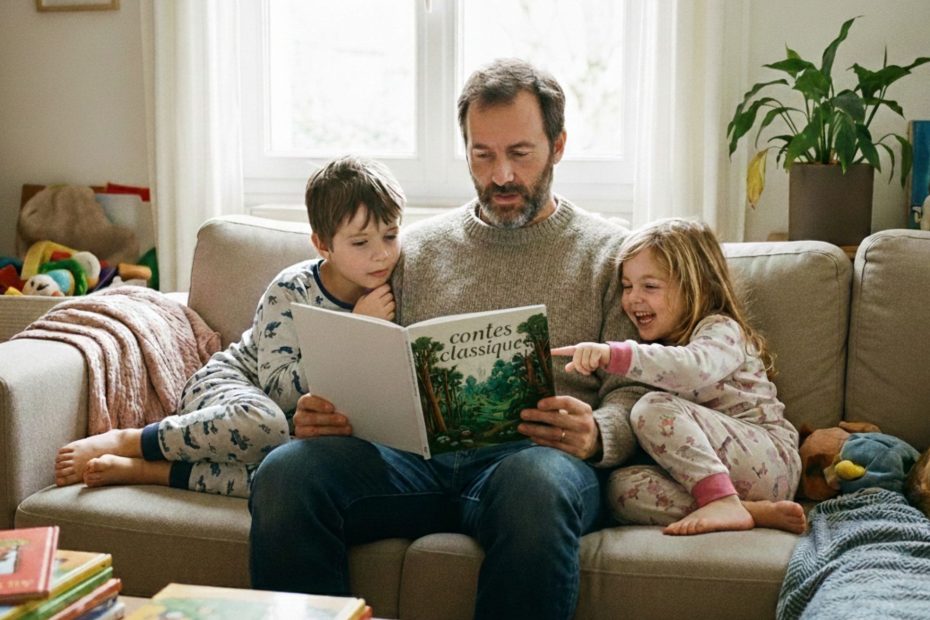

Par ailleurs, les enfants ont besoin de prévisibilité pour se sentir rassurés. Des rituels simples (heure du goûter, temps calme après le repas, lecture du soir) leur permettent de mieux comprendre la succession des moments de la journée. Ces rituels développent la capacité d’anticipation et donnent l’occasion aux enfants de mieux gérer eux-mêmes leur propre emploi du temps. Par exemple, les jouets éducatifs Montessori comme les « horloges de routine » ou les tableaux d’activités renforcent cette compréhension concrète du temps. Par ailleurs, à partir de 5 ans on peut commencer à initier les enfants à la lecture de l’heure.

De fait, ces supports favorisent la gestion autonome de l’attente et transforment ces temps en vrais moments d’activité enrichissants. L’enfant n’a plus besoin de ressasser sa peine durant l’attente. Il emploie ses capacités cognitives pour se consacrer pleinement à des jeux, lectures ou activités manuelles et artistiques. Essayez de discuter ensemble des routines qui le motivent. Que pourrais-tu faire pendant que je répare la fuite d’eau de la salle de bains ou que je réponds à un appel professionnel ? Veux-tu en profiter pour bricoler une maison à ton doudou ? Préparer un spectacle de marionnettes ? En dialoguant avec votre enfant, vous serez surpris de constater qu’il a plein d’envies et qu’il trouve toujours une activité passionnante pour s’occuper.

Un enfant attend mieux quand il fait quelque chose, comme dessiner pendant que le parent téléphone, feuilleter un livre dans la salle d’attente, aider à préparer le repas. Ces micro-activités transforment le temps d’attente en moment d’implication. L’enfant développe alors sa capacité de concentration et apprend que « patienter » n’est pas « ne rien faire » mais « faire autrement », voire profiter du moment présent.

Le renforcement positif : quand patienter devient une qualité

Afin d’encourager les plus jeunes dans leur acquisition de la patience, il est important de valoriser les réussites. Tu as attendu ton tour pour descendre sur le toboggan, c’est super !

Les encouragements concrets nourrissent la confiance en soi et renforcent le sentiment de compétence.

L’enfant comprend alors que sa maîtrise émotionnelle a de la valeur, ce qui l’incite à persévérer. Afin d’aider les tout-petits à visualiser leurs progrès, vous pouvez utiliser un tableau des réussites en y collant des pictogrammes (étoiles, coeurs…). Ainsi l’enfant prend conscience qu’il est capable d’attendre et que chaque effort le déleste du poids de la frustration. Pensez également à montrer l’exemple ou à faire votre auto-critique lorsque vous perdez patience. Cela rend la démarche éducative plus authentique et montre aussi que tout le monde a le droit à l’erreur.

Bien souvent les adultes qui perdent patience sont aussi ceux qui n’ont pas assez dormi ou qui ont des difficultés personnelles. Si vous sentez que vous perdez pied, que vous êtes aux bord du burn out, parlez-en à votre enfant afin qu’il comprenne qu’il n’est pas la cause de vos problèmes. Des associations de parents, notamment celles de parents séparés ou de familles monoparentales, apportent une écoute et des conseils pratiques aux parents solo pour mieux gérer au quotidien. Renseignez-vous auprès de votre mairie qui centralise les informations associatives des communes et vous indiquera également les centres de ressources nationaux et ceux gérés par les collectivités locales. Évitez de rester isolé et demandez de l’aide aux grands-parents, à vos amis et voisins lorsque c’est possible.

Des activités calmes et autonomes pour faire patienter

Dans la pensée enfantine, l’attente est souvent associée à l’inaction et à l’ennui. Or, il est tout à fait possible de canaliser son énergie dans une occupation calme et gratifiante. Pour cela, certaines activités simples, sans écran et conçues pour favoriser la concentration, peuvent aider l’enfant à développer son autonomie tout en restant serein. Quelles activités pour faire patienter un enfant de 3 ans et plus ont-elles fait leurs preuves ?

Les activités sensorielles et manuelles

Inspirées des pédagogies alternatives, les activités réclamant l’usage des sens et la manipulation répondent au besoin d’action des jeunes enfants. Par exemple, vous pouvez laisser à disposition des tout-petits des bacs sensoriels, de la pâte à modeler, des puzzles et des jeux de construction libre. Ils procurent des moments de calme tout en stimulant la motricité fine et la créativité. En outre, ils favorisent la focalisation de l’attention et réduisent la dispersion mentale.

Les activités d’écoute et d’imagination

Comment occuper mon enfant quand je travaille à la maison ? Ce dilemme revient fréquemment dans les familles dans un contexte de généralisation du télétravail. Il n’existe pas qu’une seule réponse à cette problématique. Tout dépend de l’âge de l’enfant, de son tempérament et de ses capacités d’autonomie. À condition de bien s’organiser à l’avance et de prévoir un planning réaliste, il est tout à fait possible que l’enfant s’occupe seul et ne se retrouve pas à attendre toute la journée que son parent se libère. En la matière, les activités d’écoute constituent une belle alternative.

Les histoires audio, podcasts jeunesse et livres à écouter embarquent les enfants dans des univers sonores remplis de surprises. Ils stimulent l’imaginaire et contribuent à créer une bulle apaisante propice au rêve, à la détente et à la créativité. L’enfant s’installe sous sa tente, dans un coin du canapé ou à son bureau pour un atelier dessin, assembler des briques ou tout simplement ne rien faire. La richesse des contenus audio permet aux enfants d’explorer des univers narratifs tout comme des documentaires ou des musiques variés.

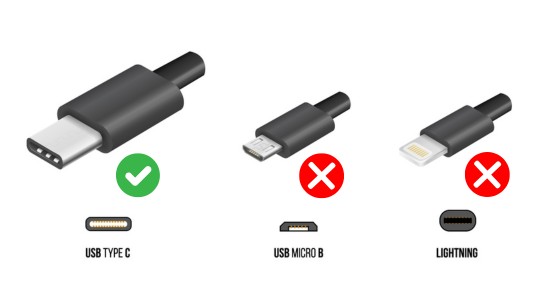

Loin des écrans, les enfants s’adonnent à l’écoute active et en profitent pour réguler leurs émotions. Histoires courtes, comptines (Mon grand livre des comptines, Mes comptines de la récré, Mes comptines préférées pour danser de Petit Ours Brun, etc.), ou série documentaire (Bestioles, Keskidi, Les Zinstrus, etc. ) l’audio est idéal pour les temps de transition après l’école ou lors d’un moment d’attente, dans les transports, chez le médecin, etc. Avec un bon casque audio et une enceinte sans ondes comme l’enceinte Merlin, l’enfant peut emporter sa boîte à histoires partout et s’occuper en toute situation.

Les jeux simples et intelligents pour patienter

Pour varier les plaisirs et découvrir des univers engageants et ludiques, les enfants peuvent également patienter grâce à de nombreux jeux taillés sur mesure pour eux. Par exemple, les jeux d’observation comme les « cherche et trouve », les coloriages magiques ou encore les jeux de société et smart games jouables en solo permettent à l’enfant de s’occuper tout en restant calme. De plus, ces activités développent la patience et la concentration sans créer de surstimulation sensorielle. Ils incitent l’enfant à réfléchir par lui-même, à trouver des solutions et à être créatif. Les temps d’attente se transforment en temps ludo-éducatifs qui accompagnent le développement psycho-moteur et affectif de l’enfant.

En jouant seul, il acquiert de l’autonomie et de l’estime de soi, ce qui favorise en retour l’auto-régulation des émotions. L’enfant sait qu’il est capable de réussir et accepte plus volontiers de patienter. Il faut toujours prévoir de lui fournir des supports et des consignes adaptés à son âge, ni trop faciles (risque de désintérêt) ni trop difficiles (risque de découragement).

Un cadre propice à la détente et à la concentration

Pour aider l’enfant à différer ses envies et trouver une occupation enrichissante, il peut être nécessaire d’aménager son environnement. En créant un coin cabane ou un coin lecture, en soignant la décoration et l’agencement de sa chambre de manière à ce que les jeux, jouets et livres soient accessibles, on peut aider l’enfant à mieux s’organiser et trouver de lui-même une activité qui lui plait. De même, un environnement épuré avec peu de jouets visibles aide l’enfant à se recentrer. Par exemple, le rangement par rotation a fait ses preuves pour que l’enfant s’approprie pleinement un jeu ou une activité, sans surcharge cognitive. À cet égard, l’approche du slow parenting — laisser l’enfant aller au bout d’une activité, sans le presser ni l’interrompre — renforce sa confiance, sa concentration et sa capacité à se poser.

L’ennui, un allié pour apprendre à attendre

Enfin, contrairement aux idées reçues, l’ennui est constructif. Il place l’enfant en condition de découvrir, imaginer, penser librement. L’ennui devient alors une « attente active » pendant laquelle l’enfant observe le monde, prend le temps de relever des détails, de se questionner sur ses besoins et envies. Ai-je vraiment besoin de maman pour attraper la boite de puzzle ? Et si j’allais chercher mon pyjama moi-même ? Progressivement la frustration fait place à l’initiative, l’enfant cherche à résoudre des problèmes par ses propres moyens. Il identifie les gestes qui nécessitent l’intervention d’un adulte et ceux qu’il peut faire seul sans danger. Il trouve aussi une échappatoire à l’attente en exploitant ces laps de temps pour se consacrer à une passion, une envie « réalisable » facilement et évacue ainsi son agacement.

La patience n’est pas innée : c’est une compétence qui s’éduque jour après jour. En proposant à l’enfant un cadre sécurisant, des activités adaptées et des outils de gestion du temps, on transforme l’attente en apprentissage. Un enfant qui apprend à patienter développe aussi sa concentration, sa confiance et sa sérénité. Allez, on respire tous ensemble et on observe la forme des nuages tout en écoutant une musique douce !

Et vous, comment faites-vous patienter vos enfants ? Si vous voulez partager vos astuces et idées, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram !

Les histoires

Les histoires Les documentaires

Les documentaires La musique

La musique Le calme

Le calme